Etica teocentrica nella poesia di Athanase Vantchev de Thracy

Dolce e chiara è la notte e senza vento

Etica teocentrica nella poesia di Athanase Vantchev de Thracy

Mauro D’Castelli

A poco più di un anno e mezzo dalla morte del poeta, traduttore e filologo Athanase V. de Thracy, avvenuta a Parigi il 30 settembre del 2020, vorrei in questo breve articolo tracciare idealmente i confini di qualcosa in verità di impalpabile come può essere la sorgente dell’ispirazione di questo grande poeta. Che è stata, direi, la Fontana dell’acqua di Vita, quella religione del Bene che disseta e rende fertili. Ed è vicina, razionalizzando, a un’eticità teocentrica di fondo, imprescindibile come il saper sùbito riconoscere che è la reale natura del Bene in sé, piuttosto che questa o quella forma di bene, a determinare drasticamente la visione morale del poeta. L’uomo moderno, secolarizzato, ha progressivamente finito con il pensare che il Sole del Bene sia qualche cosa da cui doversi difendere, sia per la pericolosità dei suoi penetranti raggi, sia perché il Bene è oggi visto erroneamente come un ingombro, una mancanza di vitalità, un adagiarsi nella mediocre comodità rinunciando ad affermare con la spade sé stessi. Ma questa consapevolezza, come dice Ferruccio Parazzoli nella prima pagina del romanzo “1994, La nudità e la spada” è degna di un bambino: «L’idea che il sole abbia la larghezza di un piede umano dovette venire ad Eraclito una sera, mentre l’astro era al tramonto ed egli, sdraiato sulla riva di un qualche mare ignoto, notò che, sollevando la pianta del piede, avrebbe coperto totalmente la sfera di fuoco e nessun raggio avrebbe potuto più giungere a ferirlo negli occhi. È un’osservazione degna di un bambino. O di un uomo che ha visto sciogliersi tutta la sapienza umana. Se il sole può apparire non più largo della pianta di un piede, le credenze degli uomini sono davvero trastulli di bimbi e attorno a ciascuno di noi c’è un silenzio ancora più profondo di quello che mi circonda stasera in questa stanza». Questa visione contiene una dimensione morale, ma essenzialmente determinata da una particolare ‘Weltanschauung’ nella quale la nozione di realtà ultima e di Sommo Bene restano fortemente impliciti. Nella poesia religiosa, in quanto tutta determinata da un’etica teocentrica, di Thracy, la visione del Bene, o dell’Assoluto, ha la priorità sulla moralità nella misura in cui il principio ha la priorità sulle sue manifestazioni, e l’essenza sulle sue forme. Thracy recupera filologicamente e poeticamente la sapienza del Bene che si è sciolta – dispersa con ingenuità dalla mano di un uomo-bambino –, vi edifica la base della sua ispirazione: viaggiando nel tempo giù sino alla seria religiorità del Medioevo europeo e slavo, sino alla cultura egizia, sumero-babilonese, ebraica, islamica e, dopo tutto, ovunque per le strade del mondo… Ma non è un articolo di scavo nella vita di Thracy e di erudizione, tenta all’opposto di essere una sintesi del suo lavoro poetico e culturale per sfiorarne la matrice inafferrabile, il nucleo che passa del tutto inosservato al di fuori del momento ispirato in cui una poesia viene concepita. Poiché in questa bellezza chiarificante, come recita un aforisma spirituale di M. Ali Lakhani, «Many things emerge from the Centre, but the Centre itself does not emerge». («Molte cose emergono dal Centro, ma il Centro in sé non emerge» | da: “When the Rose Blooms”). E per questa ragione, noi «ricerchiamo una concezione del bene che ci metta nelle condizioni di organizzare altre forme di bene; ricerchiamo una concezione del bene che ci permetta di ampliare la nostra comprensione dello scopo e del valore delle virtù; cerchiamo una concezione del bene che ci lasci comprendere quello spazio di integrità e consistenza presente nella nostra vita». (‘We are looking for a conception of the good which will enable us to order other goods, for a conception of the good which will enable us to extend our understanding of the purpose and content of the virtues, for a conception of the good which will enable us to understand the place of integrity and consistency in life.’ After Virtue’—Alasdire MacIntyre, “A Study in Moral Theory” (Londra, 1981).

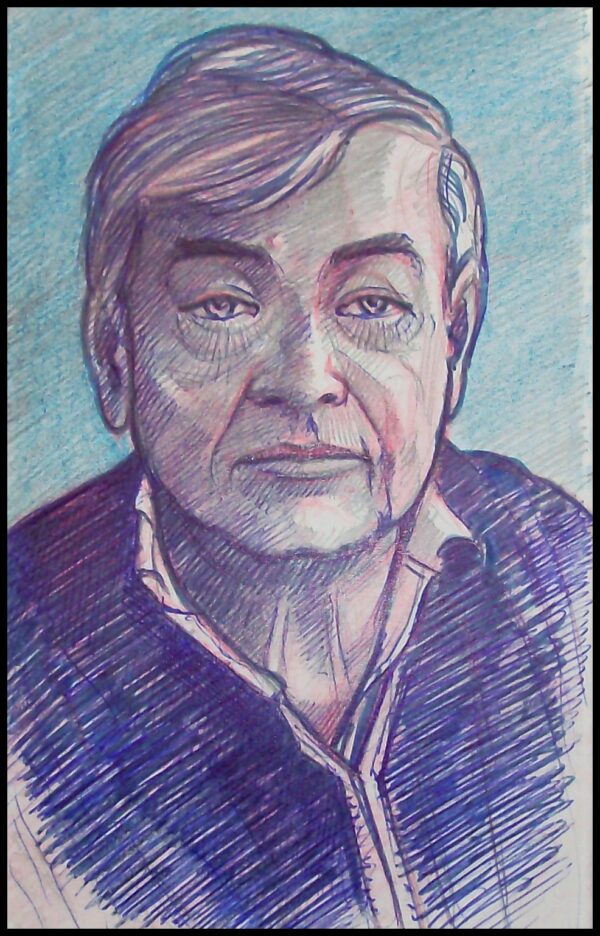

Il poeta Athanase de Tracy – candidato al Nobel per la Letteratura nel 2019.

* * *

- In un’epoca di vociferazioni come la nostra, di disinvoltura dialettica, l’anacronismo del silenzio (interiore), formulato chiaro e fino in fondo, e la sopraffina leggerezza di spirito appaiono come qualcosa di controproducente, un’imposizione difficile da accettare. Anche di più, se intesi a facilitare momenti di intimità con Dio, come la preghiera o, di rado e quasi per caso, la poesia ispirata. Chi, nonostante tutto, continua a cercare questo silenzio puro perfetto – «eloquente» per l’appunto – nel raccoglimento e nella meditazione, finisce per coltivare dentro di sé un giardino segreto, dove la vera intimità con Dio accade ma, per pudore, lontano dagli occhi di altri, da sguardi indiscreti. Questa riserva interiore di silenzio non è rimasta nel poeta come un retaggio antico, oggi vivo in pochi nostalgici. Né è sfuggito ai trionfi dell’egoteismo, dell’autoaffermazione, della nietzschiana volontà di potenza. Alla fiumana delle ambizioni, degli amori umani e carnali. Uno spirito leggero che sa osservare e conservare il silenzio, in relazione all’Assoluto o perché assoluto è il silenzio stesso; sa che questo «giardino segreto» è sempre stato presente, a portata di mano e che sempre lo sarà. Ma è altresì chiaro che l’uomo postmoderno si senta nuovo alla bontà che scaturisce dall’atmosfera che avvolge questo silentium – ineffabile, sottratto alla parola, ma in sostanza lógos. Nuovo per l’appunto alla ‘gioia senza la morte’ di cui parla il poeta Thracy quando con pervicacia si oppone alla consapevolezza profana di Gilgamesh. Il suo ‘essere-parola’ rende accessibile il ‘principio senza nome’: vitale congiunzione di parola e silenzio. (Un barlume di coscienza nel fondo delle sue pupille che già allora, in gioventù, videro il nulla sopraffacente del mondo. E seppero voltare lo sguardo al bene supremo dell’Essere che, a differenza del talismano di Gilgamesh sottrattogli da un serpente d’acqua mentre l’eroe si era addormentato a fianco di un lago, è qualcosa di persistente che inonda l’anima come l’arrivo improvviso dell’estate: un suono di campane e di canti mentre la terra sembra fondersi nella dolcezza dell’aria, e i cieli sono chiari e freschi di stelle sulla vastità della campagna. E – come nel leopardiano canto “La sera del dì di festa” – “non ti morde cura nessuna”). L’obbedienza a questo sentimento di dolcezza riscosso dal silenzio nel quale la leggerezza dell’anima affonda e che lo spirito e la coscienza hanno accettato come la loro maggiore espressione di libertà, è una discriminante. Prendere il silenzio che precede la creazione a testimone della vita e della bellezza non fa che rafforzare la traccia della verità nascosta in ognuno di noi e nel mondo. Miracolosamente, la parola della poesia – in quanto parola par excellence nata dal silenzio – può intercettarla con le sue “emergenze di luce” e in quanto parola che raggiunge la confluenza dei due mari, dell’umano e del divino. La poesia è la scienza della comprensione del mondo come totalità, e del significato di ciò che, conseguenza del destino, si deve sopportare e amare con pazienza. Ogni verso di Thracy disseppellisce parte infinitesima di un Tesoro che appartiene a tutta l’umanità; non fa che colmare con il valore musicale del suo linguaggio la distanza intercorsa tra l’uomo e questo prezioso tesoro, che il mondo nasconde e racchiude. Trasformando, nell’elato percorso che trascende l’antico limite della caducità umana e del nulla, il soggettivismo lirico in verità: in parola veridica. La buona traccia che i poeti spargono per natural spontaneità, come l’ape dopo la stagione bella lascia in eredità all’inverno lo splendore solare del miele.

- Le cose cattive del mondo a partire dalle nostre azioni (chiacchiere e maldicenze comprese) non fanno che creare altro male, che è come il riflesso allo specchio del male metafisico che fin dall’origine – dal dissidio fra Caino e Abele – turbò il cuore dell’uomo e lo sviò. In un aneddoto narrato dallo Sheikh Muzaffer Ozak Al Jerrahi Al Halveti si dice che il diavolo non è mai stato in Paradiso. Non vi ha mai messo piede. Il serpente che abitava il Giardino dell’Eden era una creatura molto bella. Aveva quattro gambe prima che Dio gliele togliesse a causa dell’incidente con Adamo. Dopo, Dio gli ordinò di scrisciare sul proprio ventre; ma, anche così, restò una creatura bella. Il diavolo non era il serpente. Quell’incidente metafisico doveva capitare; Adamo doveva mangiare il frutto dell’albero proibito cosicché Dio temporaneamente mettesse il diavolo sulla punta della lingua del serpente. E qui scopriamo un significato mistico di grande rilievo: il veleno era il diavolo non il serpente. E nemmeno la lingua era il diavolo, solo il veleno all’apice della lingua. Solo il veleno. Questo per chiarire che ciò che porta le persone fuori strada e le seduce è ciò che si trova sulla loro lingua, il veleno del diavolo. La chiacchiera maliziosa, la diceria, la critica, la bestemmia e la maldicenza rendono gli uomini fra loro nemici. Anche nella Sacra Scrittura ciò si rivelò vero nel breve giro di una generazione. Caino ed Abele divennero acerrimi nemici a causa di parole avvelenate. Ho rinarrato questo singolare aneddoto per richiamare l’attenzione del lettore sul valore delle parole di Thracy che, diversamente dalla tremenda storia del mondo, sono parole di pace e di bene. Finanche di gioia. E di grande poesia. Mai dirette contro un avversario; come, invece, da Adamo in poi, avviene: il diavolo è stato contro Adamo, il Faraone contro Mosè, Giuda contro Gesù e così da allora ogni uomo e ogni donna ha avuto un avversario. Quasi come se fosse questo il nostro immutabile destino. Eppure, ci dicono con musicalità e bellezza i versi di Thracy: ammesso che ogni essere vivente abbia di fronte, dietro di sé, a destra e a sinistra la tentazione del male – la possibilità usando male le parole di partecipare all’opera del diavolo – quest’ultimo è poi vero si è preso solo quattro direzioni lasciando l’alto e il basso, il sopra e il sotto a Dio. Nell’alzare le mani per invocarLo e nell’abbassare il capo sulle mani giunte per la preghiera, l’uomo ritrova la verticalità della buona parola. Noi insomma impariamo sperimentando cose e situazioni tra loro opposte. L’alternanza di bene e male di cui ogni uomo ha fatto esperienza, alla luce della saggezza del poeta, dovrebbe indurci a scegliere la pace e il bene. A fare questa scelta difficile ma logica. A realizzarla attraverso la vision rinnovellata che ci dà la sua poesia. Nella recitazione dei suoi versi, si svolge quell’incontro di menti e di cuori che prelude all’amicizia e alla simpatia reciproca.

- «Si dice dunque che le cicale erano un tempo uomini. E le Muse ancora non c’erano. Nacquero le Muse e il canto apparve. Taluni rimasero così percossi di gioia, che si misero a cantare, senza più il pensiero né di cibo né di bevande. E così senza accorgersene morirono». (Platone, “Fedro” 259 c) La cantante di Monsieur de la Fontaine qui come in Platone non soggetta a condizionalità, quand’era uomo, rendeva superflua la presenza dei poeti così come, quando nacquero le Muse, esse resero inutile la presenza delle cicale: il loro bel canto scomparve con quegli uomini-cicala “percossi di gioia”. Iniziò il rombo delle cicale, quello che tutti noi conosciamo; ma come sempre accade in natura, qualche esemplare di uomo-cicala fu risparmiato. Salvato dall’estinzione – ora che estinte sono le Muse – è in questi tempi quanto mai incerti poeta. Un poeta non ottenebrato dal dolore, che intona versi lievi, luminescenti, immersi nella chiarìa; Thracy è «poete extraordinaire», rara sopravvivenza della melodiosa cicala greca; un poeta di purezza classica, ma visceralmente legato al presente, mai nascosto dietro le brume di una memoria condannata al passato, di un tempo finito. Un poeta che non chiude un destino, ma che inventa gioiosamente la propria epoca. Portavoce di quell’unica e vera scienza della vita che è la poesia. Un sapere da non ridurre – come ultimamente accade – ad una privata apocalisse, al ricatto morale di un cieco pessimismo, al malessere interiore del maledettismo. Una voce irenica la sua, fuori dal coro; una mosca bianca che ci nuota dentro, che non è stata coinvolta da nessuna corrente o «moda» ideologico-letteraria ma ha sviluppato il suo mosaico dorato da sé. Un disegno contemplativo che non include però la soddisfazione di un Nerone di fronte alla città crepitante di fiamme, né la sua follia erinnica, tragicamente furiosa e fatale, che si compiace di un mondo alla fine. È una poesia che dà éminemment forma a un discorso che ha esatta e profonda corrispondenza con l’uomo interiore; ingrana subito; tanto che ci domandiamo se la realtà da noi percepita non sia un fenomeno particolarmente intimo, retto dall’intenzionalità come suo contrassegno mentale. Più che un qualcosa cui rapportarsi oggettivamente. Il discorso di Thracy è una parabola di grande saggezza, ispirato a sua volta agli antichi: i padri della Chiesa, gli esicasti, i padre del deserto, i pensatori diolmatici: catene auree di una tradizione tuttora viva; ma in realtà, intorno a questo nucleo ineccepibile, ruota e si aggrega tutta una compagine di elementi eterocliti. Si va dalle culture dell’antico Egitto alle storie arabe apprese in Mauritania, Tunisia, Siria, al teatro, all’arte, allo studio della natura, all’amata filologia. Una ricchezza multiforme che parla al cuore e alla fantasia anziché alla nuda ragione, al cervello. Contentezza e pace, relazione: forme di immobilità che – come formulata nei quadri di Felice Casorati – non è oppressione o paralisi ma cristallizzazione, e ci trasmette nel breve spazio di un attimo, passandoci per gli occhi, un avviso, un’intimazione della perfezione spirituale del Paradiso – in quanto essa stessa reame dell’intelligibile, liberando ascensionalmente la nostra psiche dalla materialità che la domina. Leggere Thracy è forse, al di là di tutto, viaggio dantesco, nóstos. Sono parole tenaci e invariabili quelle di Thracy, che ci stanno dentro verticali a insegnarci calma, pensiero e profondità, improntate all’amore e alla comprensione, senza vergognarsi di avere orecchio per il prossimo – il che fa la convenienza del lettore.

- Leggere le pagine di Thracy… Per minuti felici ci si sente liberati dalla materialità della vita, e la sua confusione si dissolve in uno stato di perfetta grazia. È come ascoltare la musica melodiosa di Mozart. La lettura di una poesia, ritornare alla dimensione umanistica, è una forma di compensazione rispetto al predominio del mondo della tecnica. In questo solco, già Orazio scriveva: “Fortunato chi non conosce che le divinità dei campi e la bellezza dei fiori”. Il ritorno alla poesia è il ritorno a questa forma di genuinità sottintendente una dimensione ingenua della vita se paragonata alla hubris della tecnica. Leggere poesia è una sorta di contropartita, un esercizio – dicevo – di compensazione. Per esempio, le api possono “vedere” i raggi ultravioletti, cosa che permette loro di individuare fra i colori dei fiori sfumature e variegature rare, a noi invisibili. Veri messaggi cromatici riservati agli insetti; lampi di luce fosforescente che li attira e li guida al fiore nel modo voluto e alla profondità (all’interno del calice) necessaria. La simbiosi lettore-poesia ha la stessa intensità; si pensi anche che esistono piante che oltre al profumo emanano una piccola quantità di calore. Sono piante che fioriscono la sera, e gli insetti sono così indotti a cercare rifugio nel cuore dei loro fiori per passarvi la notte. Il lettore di poesia fa un po’ la medesima cosa quando, attratto dalla bellezza di alcuni versi o dal nome altisonante di un autore, decide di oltrepassare la soglia e di inoltrarsi nel suo mondo poetico. Di qui in poi agisce la bellezza della natura. Ogni poesia è una seminagione di pensieri, metafore, immagini fra loro armoniche – come il vento quando alza il polline e lo dissemina lontano. Una mercorella (herba mercurii), piantina alta dai dieci ai trenta centimetri, produce per ogni esemplare oltre un miliardo di granelli microscopici e dorati; e non è da meno un verso bello, una poesia riuscita. La lettura dà vita alla tessitura linguistica operata dal poeta per catturare intercettare qualcosa che egli ha veduto; e ciò accade appieno quando il mondo che ci circonda (in particolare la natura) si incontra con il mondo del significato. Allora, gli oggetti del mondo con la loro bellezza e bruttezza sono i simboli delle realtà interiori. Con le parole di Massimo il Confessore possiamo dire: “Il mondo è uno… poiché il mondo spirituale nella sua totalità si manifesta nella totalità del mondo percepibile, espresso misticamente per mezzo di immagini simboliche, per coloro che hanno occhi che sanno vedere. E il mondo percepibile nella sua totalità è segretamente comprensibile a partire dal mondo spirituale nella sua totalità, quando sia stato semplificato e amalgamato tramite le realtà spirituali. Il primo è incorporato nel secondo attraverso le realtà; il secondo nel primo attraverso I simboli. L’operazione, la somma dei due è uno”. (citato in O. Clément, “Le radici del misticismo cristiano”). Istintivamente, con l’umiltà del lettore appassionato, sappiamo che di fronte a un mondo che ha perduto la sua totalità la poesia sta come una roccia, un pesco o un baluardo, centralmente; non ci lascerà senza appoggio. E non le siamo a nostra volta fedeli perché ciò che leggiamo è uno sfogo retorico, né per tenere il corpo e l’anima uniti, non ne facciamo insomma una questione di vita o di morte; ma perché leggendo pare di vivere in un mondo più giovane, indietro nei secoli, quando le parole erano più vere e le loro conseguenze meno materiali. E per provare sentimenti finora a noi sconosciuti. La stessa dinamica delle cose materiali e spirituali o, se vogliamo, del simbolo e della realtà quotidiana che si fondono per formare una unità, sono a fondamento del piacere con il quale la poesia entra dentro di noi – nell’uomo interiore. E la poesia di Thracy registra con esattezza analogica proprio la maniera in cui – come scriveva Ibn al-‘Arabî nel suo libro “al-Futuhat al-Makkiyya” IV, 110.7 – “Dio rivela sé stesso alla creatura (solo) nella forma della cosa creata”. Cioè come, nella stesura della vertiginosa poesia dethracyiana, la conoscenza divina sia determinata dalla capacità umana di conoscere Dio attraverso il mondo manifesto. E questa capacità oggi è una qualità in prima istanza poetica: precipua del poeta come uomo che sa conoscere attraverso le cose del quotidiano la bellezza di Dio. Come nel Salmo CX, un Dio creato dal poeta – dopo l’esempio del Re Davide – per mezzo della fede, che guida i suoi sensi e la sua immaginazione nella conoscenza di Sé Stesso. Questo Salmo è considerate messianico; ma il Signore cui Dio fa riferimento è anche il particolare Kýrie davidico, quel Dio creato nella fede. L’immaginazione divina e creatrice è essenzialmente una immaginazione teofanica, così come per l’uomo, e per il poeta in particolar modo, la creazione è essenzialmente una teofania (tajallî, usando un termine di Ibn al-‘Arabî). Inoltre, l’Immaginazione attiva degli antichi gnostici, simile a una immaginazione teofanica, può creare degli ‘esseri’ con un’esistenza indipendente sui generis nel mondo intermedio. E il Dio creato da Davide non è un prodotto della sua fantasia capricciosa, un particolare fascino di luci e di ombre fantasticato da un’immagine dell’inconscio, caduto, però, come la stella del destino per l’Ulisse dantesco, sotto l’orizzonte della sua coscienza; ma anch’esso una Teofania, poiché l’Immaginazione attiva nell’uomo è proprio l’organo dell’Immaginazione teofanica assoluta, detta, in ambito Sufi, takhayyul mutlaq. La poesia, in quanto estensione artistica della preghiera, è par excellence teofanica, e deve dunque esprimere la relazione del poeta con il divino, in termini di identità e di polarità. E il rapporto di ciò che è visibile con l’invisibile – ricordando che la loro somma è uno: unità. Il poeta ricerca la perfezione della visione; cerca di andare oltre lo specchio oscuro che falsa la visione della realtà ultima. Scoprendo come l’invisibile permetta al visibile di apparire a sé stesso come sé stesso, mantenendo intatto il velo di mistero. Così per Dante Virgilio è figura immaginaria di una reale Guida divina creata nell’anima di Dante dall’Immaginazione poetica divina operante dentro di lui.

Post Sceiptum

Mauro D’Castelli, classe 1970, dopo gli studi liceali si è laureato in Lettere e Filosofia all’Università di Torino (Germanistica), approfondendo la letteratura mitteleuropea con i Professori Anna Chiarloni, Riccardo Morello e Hermann Dorowin e la filologia germanica con la Prof. Laura Mancinelli, città dove nel 1997 ha conseguito anche il perfezionamento in Antropologia Culturale. Dopo l’Università è entrato prima nella scuola pubblica, per poi però dedicarsi all’insegnamento in una scuola privata. Nel 1998 ha anche stretto amicizia con il poeta Peter Russell, collaborando alla traduzione in italiano di alcune sue opere poetiche. Intorno all’anno 2000, ha pubblicato un paio di libri di poesie; e scrive per la rubrica “Osservatorio Internazionale” della rivista “Le Muse” dal 2003. Negli anni ha prefato e introdotto l’opera in versi di diversi poeti e, per conto della A.G.A.R. Editrice di Reggio Calabria, si è interessato delle opere di Maria Teresa Liuzzo, sia dei suoi romanzi sia delle sillogi poetiche più recenti.